Dieses Mal geht die Reise nicht nach China, sondern in das Japan des 16. Jahrhunderts. Genauer gesagt in das Jahr 1591 als der legendäre Teemeister Sen no Rikyu, auf Befehl des mächtigen Shoguns Hideyoshi, rituellen Selbstmord beging. Noch Jahre später kann sich sein Gehilfe und enger Vertrauter Honkakubo nicht mit dem Tod abfinden und beginnt den längst erkalteten Spuren zu folgen. Dafür besucht er alte Weggefährten und Freunde seines Meisters, aber es handelt sich nicht um einen Kriminalroman. Tatsächlich findet Honkakubo am Ende zwar viele Hinweise, aber keine finale Erklärung für den Selbstmord von Sen no Rikyu. Tatsächlich sind die genaueren Umstände seines Todes bis heute ungeklärt.

Stattdessen handelt es sich um eine Reflexion über den Wert der Erinnerung, wenn der Meister in den Erzählungen seiner Bekannten weiterlebt oder er Honkakubo in den Träumen erscheint. Außerdem wird man Zeuge zahlreicher Teezeremonien und die Beschreibung der Teehäuser mit ihren schlichten Tuschemalereien und dem kunstvollen Blumenschmuck lässt einen abtauchen in die Welt des japanischen Teewegs.

Dieser wurde auch maßgeblich von Sen no Rikyu geprägt, der zum ersten Mal das Ideal des Wabi-sabi (侘寂) ausformuliert hat, was so viel bedeutet wie einsam/allein sein und alt sein/über Patina verfügen. Damit wird eine, im japanischen Zenbuddhismus verankerte Lebenshaltung bezeichnet, welche die Schönheit nicht im glanzvoll Neuen, sondern im Verhüllten, Gebrochenen findet.

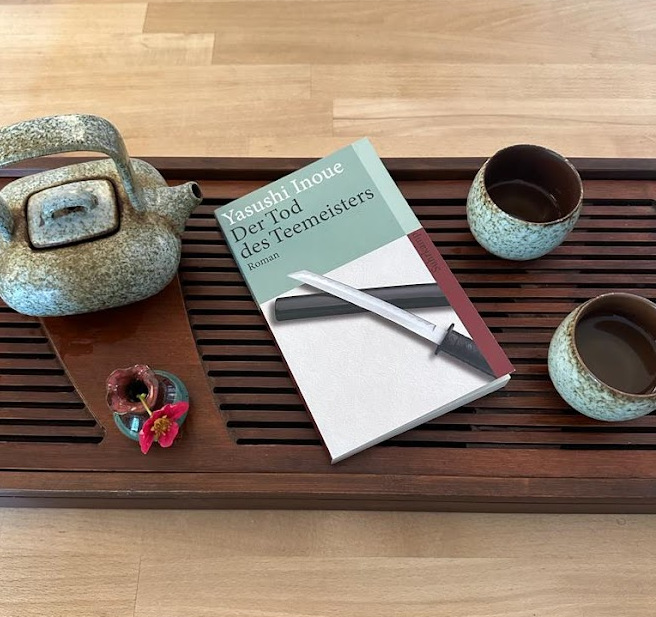

Tatsächlich ist der „Tod des Teemeisters“ einer meiner Lieblingsromane und mit seinen gerade mal 168 Seiten lässt er sich auch an einem verregneten Sonntag lesen. Nur entsprechen meine Teetässchen nicht dem ästhetischen Ideal des Wabi-sabi, dafür sind sie viel zu gleichmäßig geformt, viel zu jung und verfügen auch nicht über die typische Glasur der Raku-Keramiken. Aber irgendwo muss man ja anfangen und der grüne Tee darin schmeckte fantastisch.

Yasushi Inoue- Der Tod des Teemeisters

In

Schreibe einen Kommentar